研修医

プログラムについて

当院は多疾患併存の患者さんに対して、細分化された各専門領域の枠にとらわれず、総合的な視野に立ち、患者さんのケアを行っています。総合診療科はプライマリ・ケアで遭遇しやすい頻度の高い疾患から、高齢者、外国人、社会的要因で拡大した健康格差ゆえ、医療にかかれなかった方まで受け入れており、在宅支援医療、各科との境界疾患を受け持ち、複雑症例への対応、社会的処方までおこなっております。とはいえ、複雑症例の場合、医師だけでは対処できない問題も多くあり、多職種連携、他院との連携も重視し、診療にあたっております。

地域に根差した高機能ケアミックス病院として医師のプロフェッショナリズムを意識しながら、医学的観点だけではなく、患者さんの社会的・生活背景をつかみ必要に応じた医療、介護をマネージできる医師として育成することを目標としています。

また、当院の医局は、すべての医師が同じフロアに属する総合医局であり、科と科の垣根が低く、日常的に各科の医師へコンサルトしたり、上級医から指導を得たりすることができることも大きな特徴と言えます。横浜の都会での地域医療に関心のある皆さん、ぜひ一度私たちの医療を体験しに来てください。

総合診療科部長

研修プログラム責任者

佐野 正彦

汐田の研修の特徴

01総合診療 プライマリケアをしっかり学べる

地域密着多機能病院として、初期治療・救急・急性期・回復期・終末期ケア・在宅医療に至るまで幅広い医療を展開しています。

02神経疾患に強くなれる

市中病院としては異例の神経内科医在籍数。

大学病院にも負けないくらい様々な症例を診ることができます。

03きめ細やかな指導体制

研修医が少人数なので、病院全体で研修医を指導する文化があります。医局はアットホームな総合医局で、上級医やコメディカルにも相談しやすい!

04研究環境

川崎・横浜や東京など大都市近郊にあるため、大抵のものにアクセスしやすい立地です。

羽田空港や新横浜も近く、飛行機・新幹線での移動もしやすいです。

羽田空港や新横浜も近く、飛行機・新幹線での移動もしやすいです。

05費用負担サポート

学会への参加費用(国内のものに限り年3回まで)

学会年会費(年間1学会まで)

初期研修医・専攻医が使用するUp-To-Dateの費用

学会年会費(年間1学会まで)

初期研修医・専攻医が使用するUp-To-Dateの費用

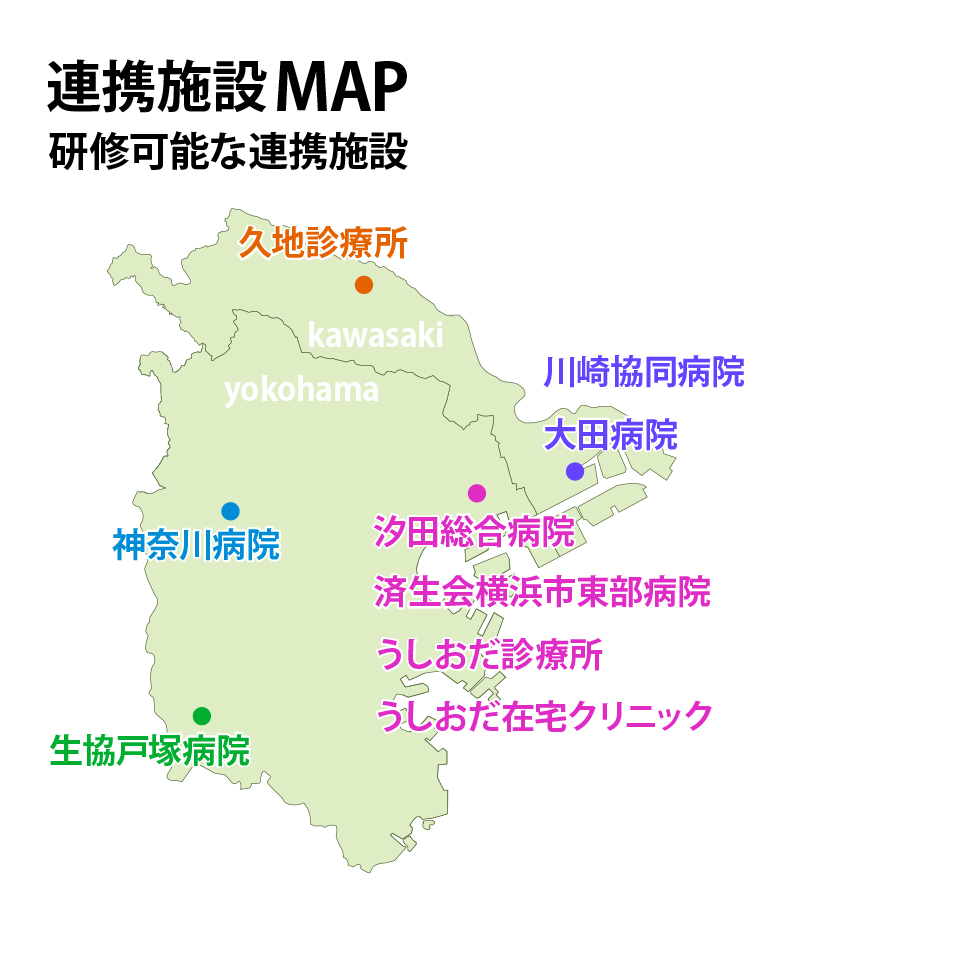

研修可能な連携施設

| 川崎協同病院 | 循環器内科・消化器内科・小児科 |

|---|---|

| 大田病院 | 呼吸器内科 |

| 神奈川病院 | 精神科 |

| 済生会横浜市東部病院 | 産婦人科・小児科・精神科・麻酔科・呼吸器内科・脳神経外科 |

| うしおだ診療所 | 地域医療 |

| うしおだ在宅クリニック | 地域医療 |

| 久地診療所 | 地域医療 |

| 生協戸塚病院 | 地域医療 |

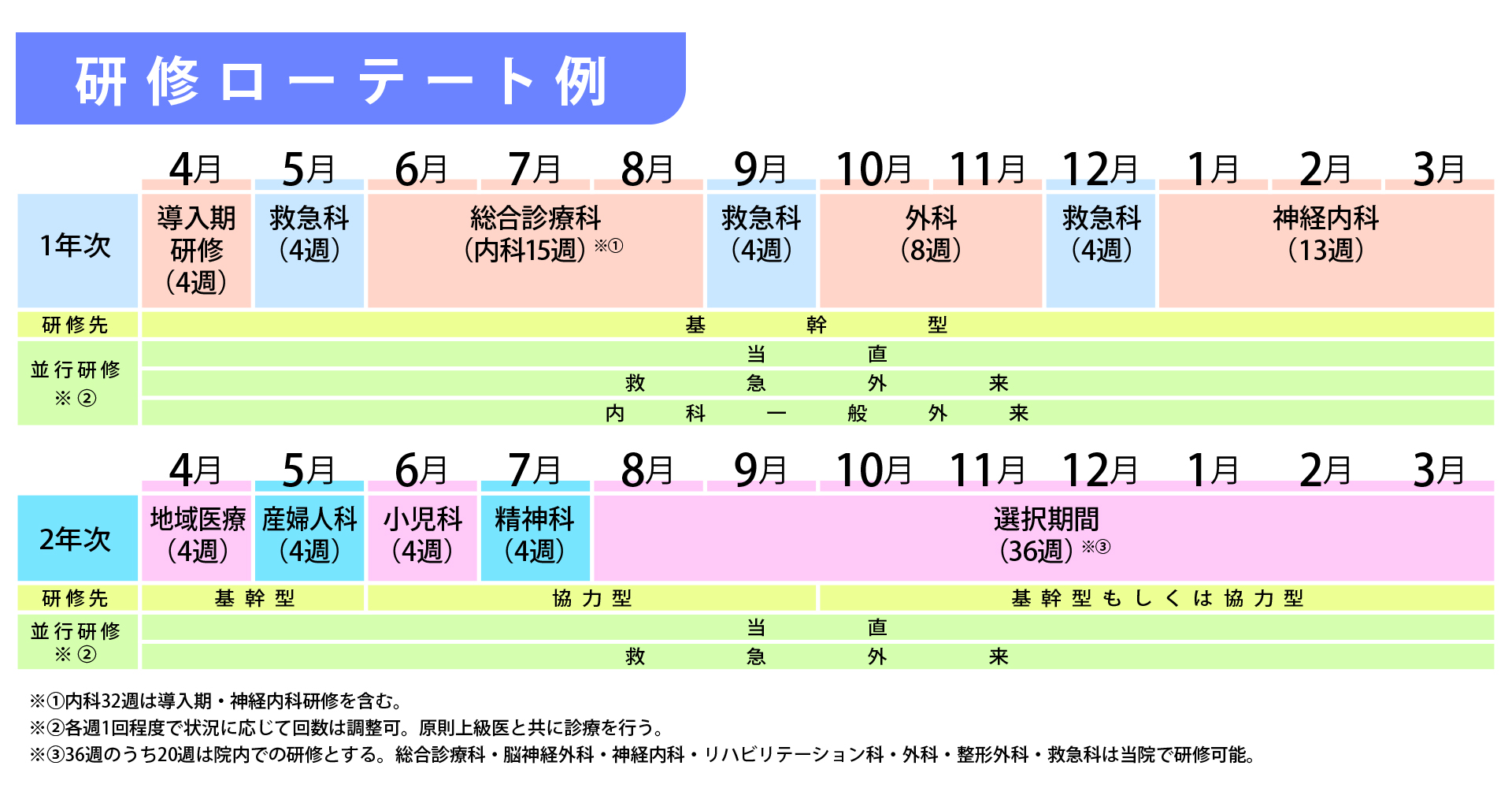

年間スケジュール

| 4月 |

|

|---|---|

| 5月 |

|

| 6月 |

|

| 9月 |

|

| 1月 |

|

| 4月 |

|

|---|---|

| 7月 |

|

| 3月 |

|

研修の実際

必修科目

【導入期研修】4週

- 患者の全人的な理解と患者・家族と医療の目標を有する信頼関係

- 総合性を重視した、基本的な医学知識・技能

- 常に一人ひとりの患者の問題解決を指向する視点

まずは上記の研修目標を確認し、2年間のプログラムの見通しと、「医師の生活に慣れること」「医師の身体と心になること」を重要視し、今後生涯にわたり医師を続けていく上での基礎を作る期間とする。

Ex.多職種業務理解、基本的手技の学習(採血、心電図、CVライン確保、挿管等)、BLS・ACLS学習、救急車同乗体験…など

【総合診療科研修】15週

- 指導医との共同診療による病棟研修を中心に、患者さんの全身的・全人的管理、患者・家族とのコミュニケーション、インフォームドコンセント、他科との連携、チーム医療、継続診療のあり方などを学ぶ。

- 他科医師との合同カンファ、病棟での多職種カンファ等へ参加し、プレゼンテーションを経験。

- 初期研修2年間を通して指導医とのペアで救急外来診療へ参加。救急車で来院した患者さんの診療を通して、初期診断・対応、コンサルテーション、入院までの継続診療の実際を学ぶ。

【神経内科研修】13週

- 院内業務の他、在宅医療について、老人保健施設「やすらぎ」ほか介護保険施設との連携を理解する。

- 急性期脳梗塞のほか、緊急に搬送された患者さんの対応や、脳梗塞回復期、緊急性を持たない予約入院の患者さんの管理を経験する。

| 脳血管障害 |

|

|---|---|

| 髄膜炎 |

|

| 神経難病疾患 |

|

| 変性性痴呆疾患 |

|

【救急科研修】12週

- 一次・二次救急の内因性あるいは外因性の区別なく、各科の多様な救急患者の初期治療を経験することにより、その緊急性・重症度を判断できる知識と技術を習得する。

- 12週間の集中期間と、2 年間を通じて行われる内科系救急当番・内科系休日・夜間当直で構成。外科系の救急研修は、外科または整形外科、脳神経外科の研修ローテーション中に、 各科指導医とともに経験する。

【外科研修】8週

- 臨床医としての良いフットワークとプライマリ・ケアの視点を身につけ、「診断」と「診断のフィードバック」の重要性を認識する。

- 清潔操作や外来処置を含む、外科的手技を習得する。

- 手術は月・水を基本に、緊急手術等の対応も行う。そのうち決められた症例に関しては、助手または術者として手術に参加する。手術検体の整理、術中の記録や概要のカルテ記載等の技術も習得する。

【小児科研修】4週

- 基本的手技や薬物の処方、輸液の基本を理解する。予防接種や乳幼児健診、救急医療に至るまで、小児医療に必要な基礎知識・基本的な態度を研修期間のなかで可能な限り習得する。

【産婦人科研修】4週

- 女性特有な問診の仕方や診察方法を習得する。また、産婦人科特有な検査の診断力を養い、それらを実際に用い患者の診断、治療に役立てることができるようにする。

- 実際に指導医と共に患者を担当し、可能な限り分娩や手術にも立ち会い実際的な知識を身につけ、女性を診る医師として必要な人間性の確立を目指す。

【精神科研修】4週

- 精神疾患による精神症状および病態(不眠・不安・抑うつ・せん妄・認知症症状・統合失調症状態など)の理解に始まり、精神医学的診察法を学ぶ。

- 社会と患者さんのつながりを認識し、適切な検査や治療法の選択、実行、解釈の習得。

【地域医療研修】4週

- 診療所の地域で果たしている役割を知ることを前提に、地域の基幹病院、一般病院との医療連携を学ぶ。

- 在宅医療を重視して、訪問看護ステーションや公的福祉サービス、老人ホーム等との医療・福祉ネットワークを学ぶ。

選択科目:36週

【リハビリテーション科研修】

- リハビリテーション科の対象となる病気、外傷や加齢などによって生じる様々な障害を予防し、診断・評価し、治療し、機能の回復並びに活動性の向上や日々の生活や社会参加のための支援を行うことができるような能力を身に着ける。

- リハビリテーション概論、機能解剖・生理学、運動学、障害学、リハビリテーションに関連する医事法制・社会制度などについて、実際の症例を通して学ぶ。

【脳神経外科研修】

- 神経学的所見の取り方と、頭部単純X-p・頭部CTの基本的読影の習得による、頭蓋内主病変の鑑別を学び、脳血管障害・頭部外傷の急性期治療を理解すべく、特に意識障害患者・片麻痺患者などの発症時からの救急対応を体得する。

【循環器内科研修】

- 循環器医療の基本的な疾患の経験と診察技術・診療計画の習得。 (心音聴診法・心電図読影・心エコー・心臓カテーテル・ペースメーカー・不整脈の診断と治療・DCショックの適応と手順の理解・心不全の診断・急性冠症候群を含む虚血性心疾患の診断と治療・高血圧や高脂血症の診断と治療・集中治療に関する循環管理・呼吸管理の経験など)

【消化器内科研修】

- 基本的な腹部診察にはじまり、消化器疾患の診断・治療について理解・習得。

- 消化器緊急疾患(消化管出血、胆道感染症など)の適切なマネージメントの理解・習得。 (消化器画像検査の読影、腹部エコーの基本操作、内視鏡検査や処置の見学、介助、実技)

【呼吸器内科研修】

- 患者さんの症状、苦痛、日常的・社会的障害に心を寄せ、信頼関係を築くほか、 生活、労働環境、既往を把握し、丹念な病歴が聴取できるようになる。

- 呼吸器疾患に特有の身体所見をとり、 胸部レントゲン写真、血液ガス所見、呼吸器機能検査、細菌学的検査所見についてはその結果を判定できるようになる。

【整形外科研修】

- 日常よくみられる整形外科疾患や外傷に対応できる能力を身につけて、当直や診療所の日常診療に役立つようにする。

- 整形外科は治療学であり、何よりも患者の立場に立って早期の社会復帰を目指す。

- 整形外科医療の概要・流れを理解し、外傷の創処置、骨折に対する外固定(ギプス・ギプスシーネ・アルフェンスシーネ・三角巾・デゾー固定など)が適切にできること。

- X-p検査のオーダーと基本的読影や、肩痛・腰痛・膝痛に対する初期対応の習得。

- 膝関節穿刺の技術習得、開放骨折や脱臼などにおいて緊急処置が必要かどうかの判断。

【研修目標】

イベント

研修医ミーティング

- 毎月第4火曜日に初期研修医と専攻医を中心に開催しています。外病院に出ている研修医もこの日は全員必ず集まって、1か月毎の研修をスライドにまとめてプレゼンテーションします。研修医が少人数であるからこそ、個々の体験や疑問を共有して、一緒に解決法を探ったり、時には指導医からの意見をもらって成長する場としています。

総合診療エッセンシャル講座

- 土曜日に不定期開催している研修医・医学生向けのオープン学習会です。「総合診療的視点を通して様々な知識を共有する」というテーマのもと開催しており、各回外部講師をお招きして日常診療に役立つ知識をレクチャーしていただいています。

- 「日本の総合診療医への期待-君たちの可能性は無限大-」

(横浜市立大学名誉教授 長谷川修先生) - 「患者中心の複雑な健康問題ケア」

(CFMD家庭医療学開発センター センター長 藤沼康樹先生) - 「シルエットサインマスター講座シリーズ」

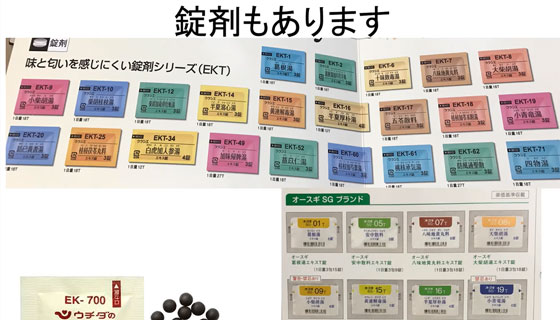

(島根大学地域医療教育学講座教授 長尾大志) - 「明日からも学んでみたくなる漢方」

(給田ファミリークリニック副院長 樫尾明彦先生) - 「救急外来における頭部CTの読影講座」

(葉山ハートセンター 放射線科医長 田尻宏之先生)

過去の講座例

設備

- 敷地内併設うしおだ総合ケアセンター内には「うしおだ在宅クリニック」が設置されています。研修プログラム中に訪問診療(地域医療)を選択する場合は、うしおだ在宅クリニックでも研修が可能です。

待遇

| 雇用形態 |

|

|---|---|

| 募集定員 |

|

| 待遇 |

|

| 手当 |

|

| 賞与 |

|

| 勤務 |

|

| 休暇 |

|

| 社会保険等 |

|

| その他 |

|